「井伏鱒二の代表作、どれから始めるのがいいの?」

最初は迷いますよね。

けれど、順番を少し工夫するだけで、読後の余韻がきちんとつながっていくんです。

この記事では、入門 → 定番 → テーマ別の階段を用意して、短編から長編まで“つまずきにくい順路”でご案内します。

専門用語は短く、今日から一冊に手が伸びる小さなコツも添えました。

まずは小さく、でも確かに。井伏の良さは、静かに長く効いてくるんですよね。

井伏鱒二の代表作とは?――はじめに押さえる基準

代表作は「読み継がれてきた作品」なんです。

ここでは①知名度 ②テーマの深さ ③“井伏鱒二らしさ”(文体・ユーモア・観察)の3軸で選びます。

時代とテーマで見る「代表作」の3軸

まずは①知名度。

耳なじみのある作品は、背景情報へアクセスしやすく、最初の壁が低いんです。

次に②テーマの深さ。

戦争、生活の手触り、人の弱さに寄り添うまなざし -今読んでも心に残るものばかり。

最後に③井伏鱒二らしさ。

飄々としたユーモア、鋭い観察、言いすぎない語り。

ここが感じられる一冊を選ぶと、次へ自然に進めるんですよね。

入門者がつまずきにくい選び方

最初は短編 → 中編 → 長編の順がやさしいんです。

短編で「文体の呼吸」に慣れ、長編でテーマの厚みへ。

さらにユーモア系 → 人情系 → 戦争・記録系と温度を上げていくと、心が疲れにくい。

読書は体力。

自分のペースが守れる順路が、いちばん続くんですよね。

井伏鱒二のおすすめ(入門〜定番)――まずはこの5冊

入門2冊+定番3冊で“井伏鱒二の核”をサッと体験できます。

短編の呼吸 → 人と町の温度 → 大きなテーマへと、歩幅が自然に広がります。

山椒魚

短編で味わう“飄々”の核

◆ジャンル:短編/寓話(※寓話=比喩や教訓を含む物語)

◆ここが入門向け:短いのに余韻が長い、“静かな笑い”の見本なんです。

岩屋に閉じこもった山椒魚と蛙のやり取りに、閉塞や関係のねじれがにじみ出ています。

わずかなあいまいさを残す読後こそ、いちばんの醍醐味。

井伏鱒二のおすすめで迷ったら、まずはここから。

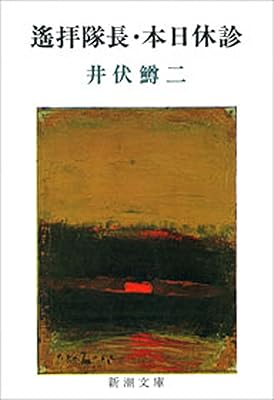

本日休診

人と町の温度が残る小説

◆ジャンル:中編/人情

◆読みどころ:大事件は起きないのに、暮らしの手触りがしんと胸に残るんです。

善意や頑固さがそっと立ち上がる感じ。

言いすぎない語りだから、読者の記憶がするっと入り込みますよね。

駅前旅館

時代の空気をすっと吸いこむ

◆ジャンル:長編/群像

◆読みどころ:旅館という場所を通して、働く人・泊まる人の人生が交差します。

ユーモアと哀しみの距離感が絶妙。

人物が多くても筆はあわてません。

長編の入口としてちょうどいい歩幅なんです。

ジョン萬次郎漂流記

冒険譚ににじむ人間味

◆ジャンル:史実ベース/冒険

◆読みどころ:漂流と帰国の記録に、たくましさと可笑しさが同居しています。

事実を土台にしながら語りは軽やか。

歴史ものが苦手でも、物語の推進力でぐいっと読ませるのが井伏鱒二らしいところなんですよね。

黒い雨

静けさで刺す、戦争の現実

◆ジャンル:長編/戦争・記録文学(※資料や日記を基に事実を重んじる書き方)

◆読みどころ:被爆者の日記をもとに、感情を煽らず淡々と描く。

だからこそ遅れて響く痛みがあります。

重いけれど、井伏鱒二の代表作として避けて通れない一冊。

体力のある日に、静かに向き合いたい本です。

※音声版あり(Audible)。耳で読むと、淡々とした語りの底にある緊張がより鮮明に伝わります。(ナレーションは渡辺謙さん)

📚井伏鱒二の代表作を読むと、必ず浮かぶのが“太宰治との関係”なんです。

師弟としてどんな交流があったのかは、こちらでまとめています → 井伏鱒二×太宰治の関係を総まとめ|出会いの真相・熱海事件を簡単に・師弟エピソードをやさしく解説

テーマ別で選ぶ井伏鱒二の代表作・おすすめ(中級)

入門5冊のあと、“好みの芯”で選ぶと奥が深くて楽しいんです。

ユーモア/風土記/訳詩 –同じ作者でも肌触りががらりと変わります。

ユーモアとペーソスで選ぶ

短編や随筆には、ちょっとした毒っ気と温度が共存します。声高に笑わせないのに、気づくと口元がゆるむ。

ペーソス(=しみじみした哀愁)は井伏鱒二の得意技。

日常に疲れた夜に、よく効くんです。

風土記・随筆で選ぶ(『荻窪風土記』『早稲田の森』ほか)

土地の匂い、人の話しぶり、季節の手触り――暮らしの記憶が丁寧に写されます。

散歩のように読めるので、忙しい日にも負担が少ない。

読後、近所の道が少し違って見えるのが不思議なんですよね。

訳詩・名句で選ぶ(「井伏鱒二全詩集」)

「さよならだけが人生だ」

唐詩「勧酒」の訳として知られる一行。

言い切る勇気と余白の美が共存します。

説明の多い現代に、短い言葉で深呼吸をくれる。そんな一文なんです。

▶井伏鱒二全詩集 (岩波文庫) ⇒Kindleで読む

現代的な読みどころ――なぜ「いま」井伏を読むのか

井伏鱒二は“静かな語り”で現実を照らします。

深刻さを煽らず、でも逃げない。

日常の呼吸を乱さない文学は、忙しい私たちに合っているんですよね。

深刻をやわらげる文体の力

悩みの真ん中にいるとき、強い物語はしんどいことがあります。

井伏鱒二は逆方向。

深刻さの手前で肩の力が抜けていくんです。淡々とした文体が、心のスペースを作るから。

だから、読み継がれる。

「事実で照らす」静かな倫理

『黒い雨』に顕著ですが、井伏鱒二は事実の温度を信じます。

声高に断じないぶん、読者は自分の言葉で考えはじめる。

読後に静かな決意が残るのは、そのせいなんですよね。

読む方法ガイド――紙/電子/音声、今日からの一冊

迷ったら、手間が少ない方法から。

電子は検索とメモが速く、音声は歩きながらでも積み上がる。

今の生活に合う入口を選びましょう。

電子書籍でサクッと始める(検索としおりが強い)

作品名やキーワードをすぐ引けるのが電子の強みなんです。

まずは対象作の探し方や注意点を確認して、一冊目のハードルを下げましょう → Amazon Kindle Unlimited|料金・解約・使い方まとめ

※「短編 → 長編」の順にするだけで、読了率はぐっと上がりますよ。

オーディオブックで“耳”の読書(『黒い雨』のみ対応)

散歩や家事の30分で、長編でも意外と進むんです。

現在Audible対応は『黒い雨』のみ。

声になると“間”がはっきりして、静かな迫力が伝わります。

始め方・無料体験・解約手順はこちら → Amazonオーディブル完全マニュアル|無料体験期間・メリット・解約手順

※『山椒魚』『本日休診』『駅前旅館』『ジョン萬次郎漂流記』は現時点ではKindleのみでの案内です。

迷わない進め方(入門 → 定番 → テーマ別)

1冊目:『山椒魚』(短編)

2冊目:『本日休診』(中編)または 『駅前旅館』(長編)

3冊目:『ジョン萬次郎漂流記』 → 気力が整ったら 『黒い雨』 へ。

その後は風土記・随筆や訳詩で“日常へ戻る”と、心が疲れにくいんです。

まとめ

最初の一冊が“次の一冊”を連れてきます。

「どれが正解?」ではなく、「どれが今の自分に合うか」で選べば大丈夫。

短編で文体の呼吸に慣れ、人と町の温度を感じ、余裕がある日に大きなテーマへ。

そうやって少しずつ歩けば、読書は生活に根づいていくんです。

これを機に、今日の30分だけでもページを開いてみませんか。

静かな言葉が、明日をほんの少し軽くしてくれるはずですよ。